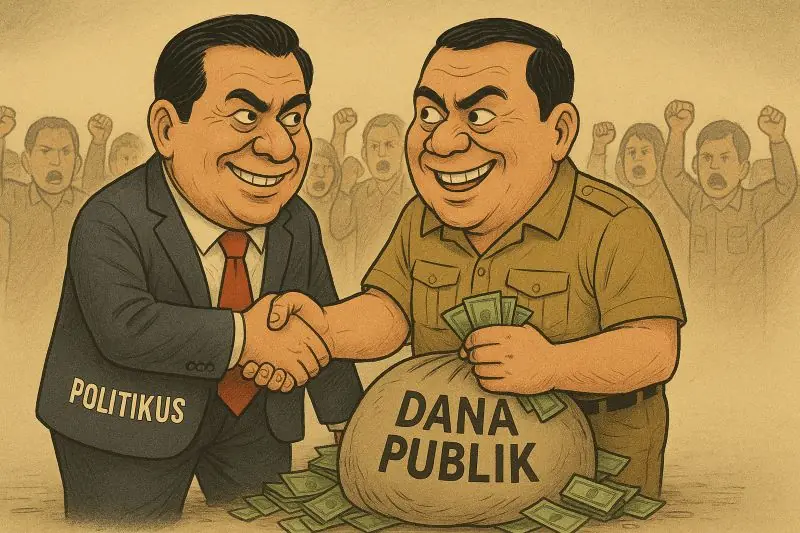

Korupsi di Indonesia adalah masalah kompleks yang hampir selalu melibatkan dua aktor utama: politikus dan birokrat. Politikus yang biasanya memegang kendali kebijakan, memiliki ruang cukup luas untuk melakukan praktik korupsi. Sedangkan Birokrat berada pada sistem yang memungkinkannya untuk mencopet.

KPK mencatat, dari 2004 hingga 2024, kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan pejabat birokrasi dari eselon I hingga IV mencapai 432 kasus. Sementara jumlah kasus korupsi politikus jika ditotal dari anggota legislatif dan kepala daerah mencapai 566 kasus.

Korupsi yang melibatkan birokrat biasanya terkait pengadaan barang dan jasa serta pemerasan di level pelaksana administrasi. Ini termasuk korupsi “kecil” yang terjadi di tingkat bawah hingga menengah, seperti penyalahgunaan anggaran dinas, pemotongan dana proyek, atau pungutan liar.

Sementara itu, politisi lebih sering terkait dengan korupsi yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan, pengelolaan anggaran besar, dan penyalahgunaan wewenang di tingkat atas.

Data KPK menunjukkan bahwa korupsi politik memang lebih dominan, namun tanpa birokrat yang terlibat sebagai eksekutor di lapangan, praktik ini tidak dapat berjalan efektif. Teori Principal-Agent yang kerap dipakai dalam kajian korupsi mengilustrasikan hal ini.

Praktik korupsi di antara keduanya sebetulnya tidak bisa dibandingkan. Birokrat dan politikus adalah dua entitas yang harus saling menolong dalam mencomot anggaran. Teori jaringan jika dikenakan pada kasus korupsi antara birokrat dan politikus membentuk semacam “Simbiosis” yang merugikan negara.

Politikus mendapatkan dana dan dukungan politik, sementara birokrat mendapatkan perlindungan dan kesempatan memperkuat posisi mereka dalam hierarki birokrasi. Mereka saling berbagi sumber daya, informasi, dan perlindungan demi kelangsungan kekuasaan dan keuntungan masing-masing.

Contohnya seperti kasus Rohidin di Bengkulu. Beberapa pejabat yang menduduki hirarki birokrasi mumpuni, seperti Sekretaris Daerah ikut terlibat. Sejumlah kepala dinas seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu juga ikut terseret. Mereka terpaksa menyetorkan dana hingga ratusan juta rupiah sebagai bagian dari “iuran politik” pencalonan Rohidin pada Pilkada 2024.

Simbiosis ini membuat pemberantasan korupsi menjadi jauh lebih sulit, karena akar masalah terletak pada relasi kekuasaan dan kepentingan birokrat. Menyimak kasus Rohidin, kepala dinas bukan hanya menjadi korban tekanan, tetapi juga bagian dari sistem yang sudah sudah terbiasa pada kultur “setoran” sebagai syarat untuk bertahan.

Kondisi seperti ini sangat mengkhawatirkan. Birokrat yang jadi bagian dari permainan politik yang transaksional serta politikus yang hanya mengelola sumber daya untuk kepentingan kelompoknya. Kolaborasi dalam praktik perampokan ini jelas menciderai tujuan ideal dari politik dan birokrasi.

Hal ini tentu berdampak pada tingkat kepercayaan publik, yang pada akhirnya pesisimis dengan apa yang dilakukan pemerintah. Survei LSI Maret 2025 menunjukkan partai politik dan DPR sebagai dua lembaga dengan tingkat kepercayaan paling rendah, masing-masing hanya 51% dan 54%.

Untuk menjawab pertanyaan, “Siapa yang lebih korup?” jawabannya bukan sekadar siapa yang lebih banyak jumlahnya, tetapi siapa yang lebih dominan dalam membentuk struktur dan jaringan korupsi itu sendiri. Politikus mungkin menjadi arsitek korupsi dalam skala besar, tetapi tanpa birokrat sebagai pelaksana dan penjaga gerbang anggaran, rencana itu tidak akan pernah berjalan.

Benny

Mei 28, 2025